(東京支部HPより転載させていただきました)

11月 11日(土)例年通り15時半より4時間にわたり、霞が関の法曹会館にて3部構成で開催されました。来賓として、奈良高校より前田校長、事務長の中村先生のお二人、寶相華会本部より瀬川会長(高43)、谷井副会長兼大阪支部長(高46)のお二人にご列席頂きました。

出席者は69名(来賓除く)で、卒年の年代別では、昭和40年、50年台の卒業生で5割を占めておりますが、60年以降の卒業生が昨年より増加して23名となり、年代別では最も多くなりました。また、昨年から開始いたしましたネットからの参加申し込みを通じて15名の方に参加頂けたことは今回の大きな特徴であり、今後の会員増加に向けた有力な方法としてネット活用が重要な役割を担うことを印象付けました。

また、今回の会合には昭和25年卒業の方も1名参加頂き、幅広い年代層の方が集まる総会・懇親会になったのではないかと思います。

なお、こちらも例年通りですが、この報告で利用している写真の他にも多くの写真を撮っておりますので、閲覧(ダウンロードも可)をご希望の方は下記メールアドレスまでお名前と卒年をご連絡ください。URL等必要な情報をお知らせします。

第1部概要(15:30~16:15)

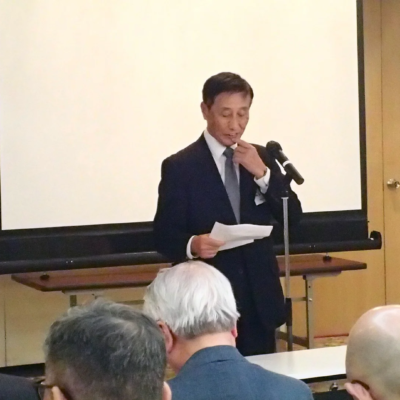

谷口副支部長の司会で始まり、冒頭に昨年の総会以降に逝去された旨の連絡を頂いた方のご冥福を参加者全員でお祈りした後、阪本支部長の挨拶に続き、2022年度の活動及び会計報告と2023年度の活動計画等の審議を行い、満場一致で可決・承認されました。

続いて、来賓の前田校長より、昨年度の学生の活動としてシンガポールへの語学研修、東京での大学(東京大学)と企業訪問、7つの部活動で全国大会出場を果たした事、大学進学の状況などのお話をいただきました。

また、奈良高校創立100周年を迎える取り組みの中から、100周年のロゴと標語のお話、11/13の葵トリオの演奏会で葵トリオと在校生がコラボで校歌歌う事になった事などを紹介されたあと寄付への協力をお願いされました。

次に、瀬川寶相華会会長から寶相華会本部の活動状況についてお話がありましたが、中心は「奈良高校創立100周年」募金のお願いでした。

- 阪本支部長

- 奈良高校 前田校長

- 寶相華会 瀬川会長

- 総会の様子

第2部概要(16:30~17:40)

俵頭さん(高57)の司会で第2部の伊藤あすかさん(高61)による「奈良県人@つれづれ」の講演が始まりました。

自己紹介、お仕事の紹介に始まり、奈良を盛り上げる活動に至った背景、実践された活動の詳細とその思い、これからのお考えなどの幅広い情報をPPTスライドにまとめプロジェクターを駆使して約1時間説明頂きました。

お話によれば、「奈良未来会議」という奈良の未来を考える若者中心の活動が起点で、2011年にスタートした奈良の伝統料理、お酒を楽しむ宴会から生まれた「あおにめし」という活動に携わり、活動が広がる中、東京奈良県人会と出会い、現在も県人会の中で「まほろばの歌」制作に携わっておられます。

また、学生時代に行かれたデンマーク発祥のフォルケホイスコーレ(北欧独自の教育機関)の考え方を取り入れた「奈良フォルケ」に参加され、「プチ奈良フォルケ2022」や「オーガニックビレッジ宇陀」などの活動を企画されて他の参加者との交流を通じて貴重な経験をされて来られたことが良くわかりました。

お話の中で「エフェクチュエーション」という成功した起業家の思考や行動の共通点を体系化した論理について説明がありましたが、伊藤さん自身の行動原則であり、実践者なのだなと感じました。

今回のお話は何事もやってみる事、好奇心を持つ事、人に感謝することが大切であり、事を起こす時に考えるべき「エフェクチュエーション」の紹介など貴重で示唆に富んだ内容だったと思います。

- 講演中の伊藤さん

- 奈良未来会議の皆さんと

- デンマーク幸せの秘密!

- まずはやってみる!

- エフェクチュエーションとは

第3部概要(17:50~19:30)

来賓や講演者の方々も参加された懇親会は中安(高平11)さんの司会で始まりました。

坂口さん(高31)さんの音頭での乾杯のあと、それぞれにお酒や食事を取りながら、旧交を温め、また世代の異なる会員との交流を持ちました。

途中、来賓の谷井副会長兼大阪支部長、中村事務長からも夫々挨拶を頂ききました。

今回は第3部から参加された方が多数おられた為、途中から徐々に盛り上がり、昨年同様同期の方同士の島、若手と年配の方が話されている場面、校長先生や講演者を囲んでの会話等々多くの会話が交わされていました。私も前田校長先生や若い人たちと話をさせて頂き楽しい時間を過ごすことができました。

今年の締めは例年とは異なり、第2部で司会を担当された俵頭さんのリードによる校歌合唱で終了しました。

皆さん、お疲れさまでした。そして楽しいひと時を有難うございました。

- 懇親会を始めます!

- 乾杯!!

- 谷井さんの挨拶

- 皆さん歓談中!!

- 校歌歌ってます!!

事務局より

東京支部総会は毎年、11月の第2土曜日に開催する決まりとなっていますので、来年は令和6年11月9日(土)の開催となります。是非参加いただき、一緒に楽しい時間を過ごしましょう!